Protocole de réhabilitation prothétique globale à l’aide du flux numérique

CFAO, Prothèse Par Benjamin EVIEUX le 03-02-2025Les réhabilitations prothétiques globales sont fréquentes et représentent un défi majeur en odontologie. Leur prise en charge nécessite une approche pluridisciplinaire, impliquant une collaboration étroite entre l’omnipraticien et divers spécialistes, notamment en orthodontie, endodontie ou implantologie. Cette synergie vise à optimiser les résultats fonctionnels, esthétiques et biologiques(1).

Ces réhabilitations peuvent inclure la combinaison de prothèses fixes, telles que les couronnes et bridges implanto ou dento-portés, avec des prothèses amovibles partielles ou complètes. Cette approche personnalisée permet d’adapter les solutions prothétiques aux besoins et aux contraintes spécifiques de chaque patient.

Les outils numériques, bien qu’ayant transformé les procédures techniques, n’ont pas modifié la réflexion clinique de fond. Le diagnostic, la planification et l’analyse clinique restent guidés par les principes fondamentaux. Cependant, ces outils offrent des résultats cliniques plus fiables, plus reproductibles et significativement plus confortables pour le patient. Ils permettent également de renforcer la communication entre les différents acteurs de l’équipe soignante, contribuant ainsi à une meilleure prédictibilité des résultats(2).

Flux de travail numérique pour la réhabilitation prothétique globale

Le protocole thérapeutique comporte différentes étapes cliniques et laboratoires allant de l’analyse esthétique et fonctionnelle jusqu’à la réalisation des prothèses d’usage. Les éventuelles phases d’orthodontie et/ou d’implantologie doivent également s’inscrire dans ce protocole de travail.

Les techniques d’acquisition numériques des données cliniques couramment utilisées comprennent l’enregistrement par Scanner Intra et/ou Extra-Oral (IOS/EOS), la radiographie, le Cone Beam (CBCT), la photographie et/ou l’enregistrement vidéo, la numérisation faciale et l’enregistrement de l’occlusion. Ces données numériques sont essentielles pour une analyse esthétique et fonctionnelle approfondie, ainsi que pour optimiser la communication entre le clinicien, l’assistant(e) dentaire, le prothésiste et le patient.

L’étape de traitement des données permet de créer un avatar virtuel du patient, de finaliser le plan de traitement et de concevoir la restauration. Les données transmises peuvent être fusionnées à l’aide d’un logiciel de planification spécifique afin d’améliorer les informations.

Les données de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) sont ensuite importées dans le logiciel de Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) pour la dernière étape du flux à savoir la matérialisation des prothèses d’usage au moyen de la FAO.

Le cas présenté ci-après décrit étape par étape le traitement prothétique global d’une patiente à l’aide du flux numérique.

Présentation du cas

Une femme de 46 ans consulte pour une réhabilitation orale générale. Cette dernière souligne la présence d’une fracture de son bridge maxillaire gauche. En outre, elle ne supporte plus l’aspect inesthétique de son visage et de ses dents et évoque des difficultés à mastiquer compte-tenu du décalage antéro-postérieur entre son maxillaire et sa mandibule. Elle évoque par ailleurs une mobilité des dents résiduelles mandibulaires.

Les antécédents médicaux ne montrent aucune affection générale ou allergie significative. Elle ne fume pas, ne consomme pas de boissons acides et ne prend aucun médicament.

Son historique dentaire révèle des restaurations prothétiques et soins dentaires réalisés au fil des années. Elle n’a pas consulté d’orthodontiste dans sa jeunesse ni de dentiste régulièrement. Son hygiène bucco-dentaire est excellente.

Examen clinique

L’examen extraoral de face montre une symétrie faciale. Le profil général est convexe avec une lèvre inférieure éversée associée à un sillon labio-mentonnier marqué et à un menton en rentrait dans le profil.

Fig. 01 : photographie initiale extra-orale de profil.

En ce qui concerne l’analyse esthétique de son sourire, ce dernier est jugé disgracieux compte-tenu de l’aspect inesthétique des prothèses conjointes maxillaires.

L’examen intrabuccal met en évidence une arcade maxillaire étroite caractérisée par la présence de prothèses conjointes dento-portées unitaires et plurales iatrogènes. L’arcade mandibulaire présente des édentements postérieurs compensés par une prothèse amovible partielle en résine.

Fig. 02 : photographie intra-orale et IOS initiaux, vue occlusale maxillaire et mandibulaire.

L’analyse fonctionnelle objective une classe II dentaire droite et gauche avec surplomb incisif augmenté et supraclusion associée à une morsure palatine.

Fig. 03 : IOS initial, rapports occlusaux latéraux et frontaux.

L’évaluation parodontale révèle un parodonte sain, associé à un excellent contrôle de plaque, sans inflammation gingivale localisée. Les dents 37, 32, 31, 41 et 42 présentent une mobilité 3 selon la classification de Muhlemann.

Examens complémentaires

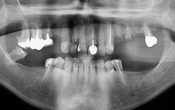

L’orthopantomographie souligne des traitements canalaires satisfaisants au niveau des dents 17, 15, 12, 11, 21, 23 et 26 mais insuffisants au niveau des dents 14, 22 et 44. En outre, il met en évidence la présence de foyers infectieux au niveau des dents 22 et 44 ainsi qu’une ostéolyse au niveau de la 37 (> 50 %). Les dents composant le bloc incisif mandibulaire présentent des racines très courtes non ancrées dans l’os alvéolaire.

Fig. 04 : orthopantomographie initiale.

La réalisation d’un bilan photographique initial corrobore les principaux « défauts » esthétiques du sourire ainsi que les troubles fonctionnels de la patiente.

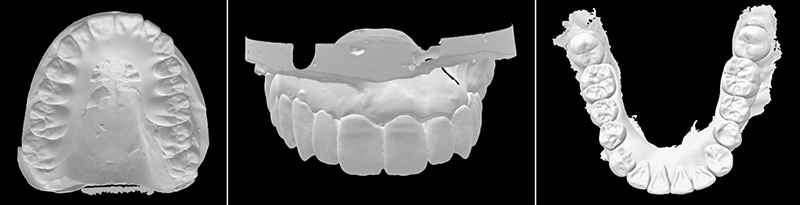

L’obtention de modèles numériques des arcades dentaires, issus d’une empreinte numérique, complète l’examen clinique.

Diagnostic

Sur la base de l’ensemble des examens et analyses effectués, le diagnostic suivant a été établi :

• L’examen clinique extra-oral a révélé une classe II d’origine squelettique associée à un profil hypo divergent. Cette patiente présente un sourire non gingival dont l’esthétique est jugée désagréable.

• L’examen occlusal révèle une classe II d’origine dentaire droite et gauche avec surplomb incisif augmenté et supraclusion associée à une morsure palatine.

• L’examen parodontal met en évidence une parodontite chronique généralisée modérée et localement sévère au niveau de la 37.

• L’examen dentaire objective la présence de dents en mobilité 3 à la mandibule selon la classification de Mulhemann (31, 32, 41, 42 et 37) ainsi qu’un bloc incisif fortement égressé. Au maxillaire, il souligne la présence de prothèses fixes fracturées ou obsolètes (unitaires ou plurales) sur l’ensemble du groupe de dents 16-26.

• L’examen radiographique révèle un traitement endodontique insuffisant au niveau des dents 14, 22 et 44 ainsi qu’une lésion péri-apicale au niveau des dents 44 et 22. Il souligne également une ostéolyse sévère ou terminale au niveau des dents 31, 32, 41, 42 et 37 indiquant leur extraction.

Options thérapeutiques

À l’exception de 31, 32, 41, 42 et 37, les dents des deux arcades ont un pronostic favorable. Plusieurs options de traitement sont discutées :

• Réhabilitation par prothèses fixées dento-portées et supra-implantaires.

Cette approche, la plus confortable sur le long terme, est aussi la plus esthétique et la plus fiable. En effet, les études ont démontré que le taux de survie à 10 ans des couronnes conventionnelles et supra-implantaires est respectivement de 93 % et 91,7 %(3, 4).

Cependant, cette option de traitement nécessite la réalisation d’un traitement ortho-chirurgical réalisé en amont de la réhabilitation implanto-prothétique. Cette option thérapeutique présente donc un coût économique non négligeable et nécessite une prise en charge pluridisciplinaire.

La durée du traitement est longue, compte-tenu de la durée du traitement ortho-chirurgical et des phases de cicatrisations successives à respecter tout au long du protocole de soins.

• Réhabilitation par la réalisation d’une prothèse plurale fixée dento-portée au maxillaire et d’une prothèse amovible partielle stabilisée sur attachements axiaux à la mandibule.

Cette approche thérapeutique de compromis est considérée comme relativement rapide, plus économique, esthétique et fiable. Elle permet également de préserver les dernières dents mandibulaires et d’établir une réhabilitation harmonieuse et fonctionnelle. Différentes études suggèrent que les patients porteurs de prothèses supra-radiculaires (overdentures) maintiennent une meilleure sensibilité tactile orale grâce à la proprioception préservée(5, 6). Les taux de survie des prothèses fabriquées et stabilisées par des attachements supra-radiculaires semblent bons avec un risque annuel rapporté de perte du pilier de 1,76 %(7).

Plan de traitement et réalisation

Après évaluation des options thérapeutiques possibles, le plan de traitement décidé en accord avec la patiente comprenait des bridges à infrastructure zircone revêtues de vitrocéramique à base de disilicate de lithium au maxillaire ainsi qu’une prothèse amovible partielle mandibulaire stabilisée sur des attachements axiaux supra-radiculaires. La prothèse amovible partielle mandibulaire devra être contrôlée annuellement et les gaines des attachements changées régulièrement. Enfin, cette prothèse amovible devra être renouvelée selon son degré d’usure.

Analyse esthétique, fonctionnelle et confection des prothèses provisoires

Le traitement débute par la numérisation des arcades dentaires et de l’occlusion statique. En fin de séance, ces empreintes optiques seront transférées au laboratoire de prothèse pour la confection d’une prothèse amovible partielle transitoire mandibulaire et d’un bridge provisoire maxillaire.

Un enregistrement des références et des plans pertinents (le plan bi-pupillaire, la position du bord incisif, les lignes médianes faciales et dentaires) est effectué sur les photographies et modèles numériques afin d’intégrer des informations précises dans le flux de travail numérique pour le prothésiste. Leur combinaison au sein du logiciel de laboratoire permet la réalisation d’un wax-up numérique de 17 à 26.

La conception numérique du sourire sert de guide de positionnement afin de respecter les proportions verticales (positionnement du bord libre des incisives) et horizontales des dents maxillaires. Après suppression virtuelle des dents à extraire, la conception de la prothèse amovible partielle transitoire est réalisée pour la mandibule.

Fig. 05 : simulation numérique maxillaire et mandibulaire.

Le bridge provisoire maxillaire est fraisé dans un bloc de résine polyméthacrylate de méthyle (PMMA) et a ensuite été affiné et caractérisé manuellement. Concernant la prothèse transitoire mandibulaire, la base de cette dernière est fraisée dans un bloc de résine PMMA et les dents du commerce assemblées dans les alvéoles par collage au laboratoire.

Avulsions et mise en bouche immédiate des prothèses transitoires

Après dépose des couronnes maxillaires et extraction de la 22, le bridge transitoire maxillaire a été rebasé, équilibré, puis poli pour être assemblé en fin de séance clinique à l’aide d’un ciment provisoire.

Fig. 06 : photographie du bridge transitoire maxillaire.

Après extractions des dents 37, 32, 31, 41, 42 et 44 et préparation des dents 33, 43 et 44, la prothèse transitoire mandibulaire est immédiatement placée en bouche.

Une période de cicatrisation de 3 mois a été respectée pour assurer la maturation et la stabilité post-chirurgicale des tissus mous. La patiente est ensuite orientée vers un confrère spécialiste pour la reprise des traitements endodontiques sous microscope opératoire.

Étapes cliniques de réalisation et d’assemblage des prothèses d’usage

L’espace prothétique inter-arcade disponible ayant été jugé suffisant(8), une procédure de réalisation de chapes porteuses d’attachements axiaux pour stabiliser une prothèse partielle supra-radiculaire a été décidée à la mandibule.

Au maxillaire, un protocole de réalisation de Reconstitutions Corono-Radiculaires (RCR) a été décidé.

Une empreinte optique des RCR maxillaires et des chapes mandibulaires est réalisée en 3 temps.

Afin de ne pas perdre la dimension verticale, une empreinte des restaurations provisoires est enregistrée en occlusion.

Les dents concernées par les RCR et les chapes sont ensuite effacées sur l’empreinte initiale et les préparations internes et externes scannées en repartant d’une surface identifiable par la caméra intra-orale. Le même protocole est réalisé sur un troisième jeu d’empreinte au maxillaire et à la mandibule où des transferts d’empreintes placés au sein des forages sont numérisés.

Fig. 07 : protocole d’empreinte numérique des RCR maxillaires en « pré-préparation ».

Les RCR sont usinées au laboratoire de prothèse puis assemblées cliniquement selon un protocole de scellement conventionnel. Les chapes en titane sont fabriquées au laboratoire de prothèse par micro-fusion laser puis essayées afin de valider leur adaptation clinique et radiologique.

Fig. 08 : assemblage des RCR maxillaires et essayage des chapes mandibulaires.

Douze semaines après la mise en place des provisoires et des RCR, l’empreinte finale a été réalisée avec un scanner intra-oral.

Afin de ne pas perdre la dimension verticale, une empreinte des restaurations provisoires est enregistrée en occlusion. Les dents concernées par les prothèses définitives sont ensuite effacées sur l’empreinte initiale et les préparations périphériques scannées en repartant d’une surface identifiable par la caméra intra-orale.

Fig. 09 : protocole d’empreinte numérique des préparations périphériques.

Les logiciels de CAO permettent de superposer les empreintes avant et après préparation, le prothésiste se trouve ainsi guidé lors de la conception des restaurations prothétiques définitives. Sur la base de la conception virtuelle, des maquettes des prothèses finales ont été imprimées en résine pour un essayage clinique.

Fig. 10 : confection d’une maquette d’essayage amovible en résine PMMA.

Lors de cette séance, l’esthétique, la phonétique, la fonction et le confort ont été évalués. En fonction des remarques, les modifications nécessaires ont été effectuées en vue de la conception des restaurations prothétiques définitives.

Les données CAO des prothèses d’usage sont envoyées aux machines-outils à commande numérique pour fabriquer l’infrastructure en zircone maxillaire ainsi que le châssis métallique de la prothèse amovible partielle mandibulaire par fusion laser.

L’infrastructure maxillaire en zircone a été stratifiée manuellement à l’aide d’une vitrocéramique composée de disilicate de lithium. Le montage des dents en résine et la réalisation de la fausse-gencive rose à la mandibule ont été réalisés manuellement avant polymérisation selon une technique conventionnelle.

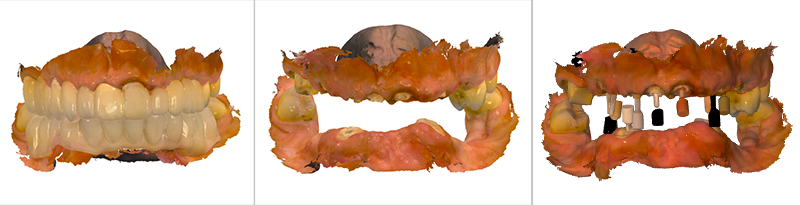

Fig. 11 : confection des prothèses d’usage.

Les restaurations finales maxillaires ainsi que les chapes mandibulaires ont été essayées et assemblées à l’aide d’un CVIMAR. Après assemblage des chapes porteuses d’attachements, les prothèses amovibles d’usage ont été essayées puis délivrées à la patiente.

Pour garantir une bonne fonction, une occlusion bilatéralement équilibrée a été mise en place. Une période de 15 jours a été respectée avant le scellement des parties femelles dans l’intrados de la prothèse maxillaire.

Fig. 12 : assemblage des prothèses d’usage.

Discussion

Le flux numérique offre de nombreux avantages par rapport à l’approche conventionnelle. Ces avantages peuvent être résumés comme suit : une meilleure communication, un traitement mieux coordonné et plus efficace (c’est-à-dire moins de rendez-vous) et, en fin de compte, des résultats plus prévisibles.

Malgré ses avantages, la mise en œuvre du flux numérique pour les réhabilitations d’arcades complètes est encore limitée. Outre l’investissement initial et la durée de la courbe d’apprentissage, les limites d’utilisation sont liées aux limites de la technologie actuelle.

Par exemple, l’utilisation des IOS pour les empreintes numériques de l’arcade complète, ne permet pas toujours d’obtenir des données suffisamment précises par rapport aux empreintes conventionnelles(9, 10).

De même, l’utilisation du flux numérique pour la confection d’une prothèse amovible partielle d’usage stabilisée par attachements axiaux est encore limitée. En effet, les limites d’utilisation sont liées aux limites de la technologie actuelle.

Par exemple, les scanners intra-oraux donnent un enregistrement muco-statique, mais ne parviennent pas à capturer le modelage fonctionnel des organes para-prothétiques(11). Ainsi, leur utilisation ne permet toujours pas d’obtenir des données suffisamment précises par rapport aux empreintes conventionnelles ce qui peut contraindre le praticien à réintroduire des étapes analogiques au sein du flux de travail informatisé.

Conclusion

La mise en œuvre du flux numérique facilite le traitement de ces cas complexes. Le flux numérique améliore la communication entre l’équipe praticien/prothésiste et le patient tout en garantissant un résultat prévisible. Malgré les progrès technologiques, une combinaison entre procédures digitales et conventionnelles demeure souvent nécessaire.

Cet article sur le protocole de réhabilitation prothétique globale à l’aide du flux numérique a été rédigé par le Dr Benjamin EVIEUX, Président du comité scientifique Aria Digital. Participez à la 10è édition des rencontres internationales organisées par Aria Digital les 2 et 3 octobre 2025 au Palais de la bourse à Lyon.

Références bibliographiques

(1) A. Lanis, G. Gallucci, I. Pedrinaci – Full mouth oral rehabilitation of a severely worn dentition based on a fully digital workflow.

J Esthet Restor Dent. 2023;35(4):596-608.

(2) B. Evieux, Bi Z. Roberson Tra, C. Millet, R. Ciaffoloni, V. Ramon – Flux numérique dans le protocole thérapeutique d’un cas d’usure pathologique.

Stratégie Prothétique.Vol. 24 n°3 – 15 juin 2024 (page 20-32).

(3) I. Sailer, N. A. Makarov, D. S. Thoma, M. Zwahlen, B. E. Pjetursson – All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs) ? A systematic review of the survival and complication rates. Part I : Single crowns (SCs).

Dent Mater. 2015;31:603-623.

(4) M. Desmyttere, M. Laures, M. A. Fauroux, E. Malthiéry, J. H. Torres – Etude rétrospective du succès implantaire et prothétique à 15 ans dans un cabinet d’omnipratique.

65è Congrès de la SFCO, 03008 (2017). DOI:10.1051/sfco/20176503008.

(5) R. L. Ettinger, L. Marchini, C. A. Childs – Are Root-Supported Overdentures Still an Alternative to Implant-Supported Overdentures? A Scoping Review.

A scoping review. J Prosthodont. 2022, 31:655-662.

(6) A. Fotiou, S. N. Kamalakidis, A. L. Pissiotis, K. Michalakis – In vitro investigation of the impact of remaining tooth structure on the tensile failure loads of overdenture copings.

J Clin Exp Dent. 2019, 11:e1006-11.

(7) A. Mercouriadis-Howald, N. Rollier, S. Tada, G. McKenna, K. Igarashi, M. Schimmel – Loss of natural abutment teeth with cast copings retaining overdentures: a systematic review and meta-analysis.

J Prosthodont Res. 2018, 62:407-415.

(8) G. A. Zarb, C. L. Bolender, S. E. Eckert, A. H. Fenton, R. F. Jacob, R. Mericske-Stern – Prosthodontic treatment for edentulous patients (complete dentures and implant-supported prostheses).

12th ed. Mosby. St. Louis, 2004.

(9) I. Goracci, L. Franchi, A. Vichi, M. Ferrari – Accuracy, reliability, and efficiency of intraoral scanners for full-arch impressions: a systematic review of the clinical evidence.

Eur J Orthod. 2016;38:422-428.

(10) C. Wesemann, J. Muallah, J. Mah, A. Bumanns – Accuracy and efficiency of full-arch digitalization and 3D printing: A comparison between desktop model scanners, an intraoral scanner, a CBCT model scan, and stereolithographic 3D printing.

Quintessence Int. 2017;48:41-50.

(11) J. Z. Leong, Y. H. Beh, T. K. Ho – Tooth-Supported Overdentures Revisited.

Cureus. 2024 Jan 29;16(1):e53184.